江南体育,江南体育平台,江南体育app下载,江南体育注册,足球竞彩,篮球竞猜,体育投注平台山水为基,匠心为墨,近二十载春秋,市建设局在湖州 5820平方公里的土地上细细描摹,让生态青绿不止于风景,更在城乡肌理间晕染出品质生活的温度。

20年来,城乡共美成画:17 个省级风貌样板区串起诗行,84个未来社区藏着幸福配方,22 个美丽城镇样板、160 个美丽宜居示范村星罗棋布,“全域大美” 的轮廓愈发清晰;

20年来,青绿触手可及:绿道从100多公里舒展至1120 公里,160 余个口袋公园推门见景,中心城区人均 20.36平方米的公园绿地里,“推窗见绿”成了寻常日子的注脚;

20年来,产业绿动升级:建筑业年度总产值突破千亿元,装配式建筑从 70 万平方米生长至 974 万平方米,绿色建筑标准全覆盖,“碳效码”点亮低碳路径;

20年来,治理暖了心间:垃圾分类创成全国示范,“五色工地”筑牢安全防线,红色物业解了万千民忧;

浙江省生态省建设集体三等功、浙江省“千万工程”美丽浙江建设集体三等功、全省小城镇环境综合整治行动突出贡献集体、城乡风貌整治提升工作优秀设区市、连续7年省建设厅年度目标责任制考核优秀单位……20年光阴落笔,从多项国家、省级荣誉中走来的“建设铁军”,正向着“山水含情、城景共生”的湖州新图景接续耕耘,让青绿底色上的城市新韵愈发悠长。

江南古镇如何拥抱年轻人?省级城乡风貌样板区南浔“水乡文创湾”给出了生动答案:对古镇北区民居进行保护性修复,引进文创项目、高端民宿等年轻业态,以“首店”、爆款IP的入驻,持续提升古镇魅力。南浔古镇景区经营管理股份有限公司总经理刘静介绍,今年“五一”假期,累计接待游客165万人次,同比增长55.66%。

数字背后,是古镇用“新旧共生”谱写的吸引力新篇,也是市建设局串联城乡风貌、绘就共富图景的一个缩影。全市32 个共富风貌驿站如明珠散落,12 条共富风貌游线 条入选省级游线名单,让城乡美景可游可感;17 个省级风貌样板区与 84个省级未来社区交相辉映,将“全域大美”的蓝图转化为可触可及的生活场景。

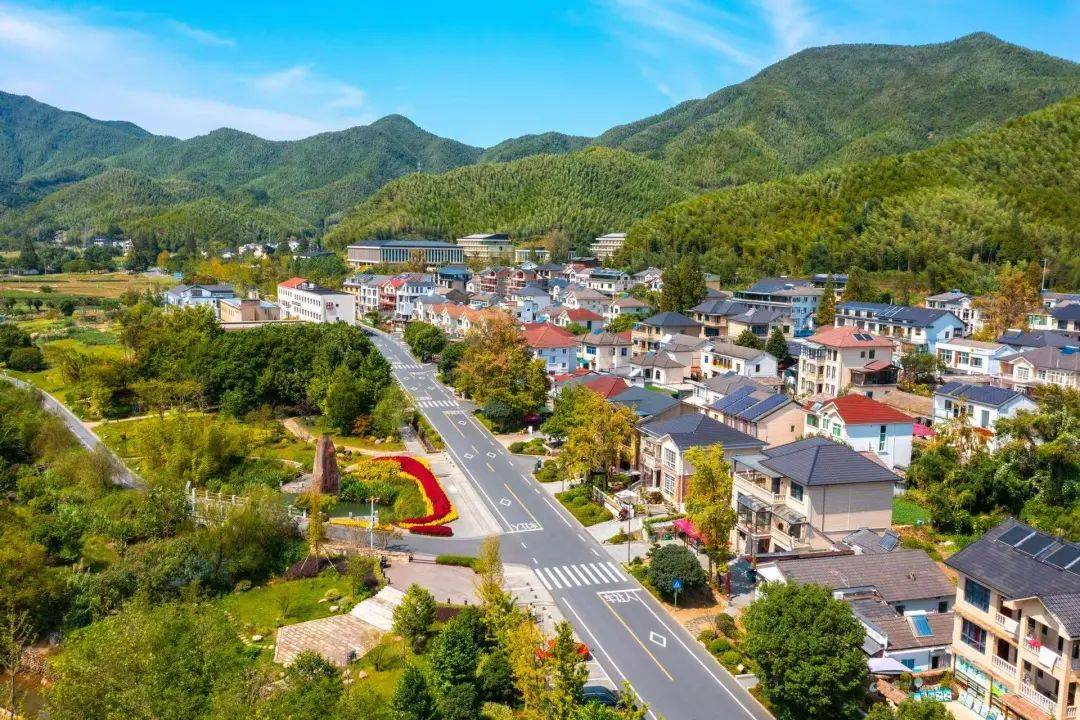

城镇升级,擦亮了品质名片。115 个小城镇完成环境综合整治,其中44 个小城镇跻身省级样板行列,连续3年获评优秀设区市;22 个美丽城镇获评省级样板,样板创成率达 50%、居全省第二,7 个现代化美丽城镇示范镇拔地而起,城镇功能与颜值同步跃升。

乡村焕新,留住了乡愁韵味。160 个省级美丽宜居示范村、9 个国家级美丽宜居示范村遍缀乡隅,40 个省级传统村落、6 个国家级传统村落守护文化根脉;安吉县天荒坪镇余村等 3 个项目斩获中国人居环境范例奖,让乡村古韵犹存、新颜愈显。

农村人居环境的蝶变同样令人瞩目。在长兴县小沉渎村,“95后”入乡青年吴琼扎根于此,负责打理湖上十三邀民宿和太湖9号餐厅。当地村干部介绍:“农房盘活不仅壮大了集体经济,每户年均增收5万元,还让古村环境美起来、人气旺起来。”

数字无声却最有力。全市累计完成2.23万栋农房改造、95个行政村管线序化,建成农村生活污水集中处理设施终端4078个,行政村覆盖率和出水水质达标率均达97%以上,惠及农户40万户。

从“点上出彩”到“全域成景”,20年来,湖州的美从单个村落、城镇的“盆景”成长为全域共赏的“风景”,勾勒出独具湖州“诗画雅郡,青绿湖城”特色的新时代富春山居图。

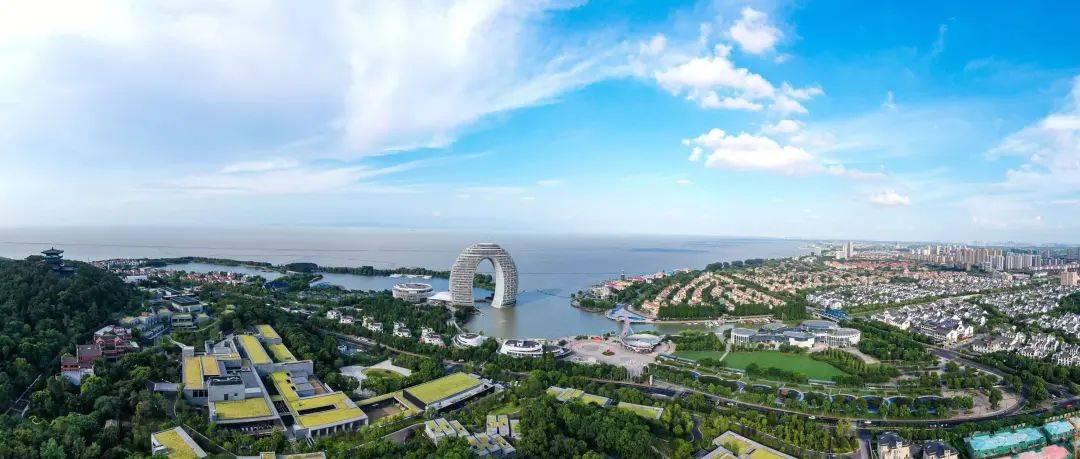

暮色初临,新建成的青绿游廊步道上已是人影流动:银发老人并肩漫步闲话家常,孩童踩着滑板车掠过风影,三五好友凭栏望水笑语轻扬……这条步道不仅将湖城天际外滩、仁皇山景区、长岛公园等核心节点“串珠成链”,更把散落的公园、水系、街区织就成一张鲜活的 “蓝绿网络”。

市建设局表示,随着“青绿游廊”步道项目落地及“水上夜游”项目试运行,我市绿道贯通与水环贯通已基本实现,沿河两岸的滨水空间烟火气越来越浓,这也将进一步激发公园业态的繁荣发展,更好满足人们个性化、多层次、品质化的消费需求。

“推窗见绿”“出门见景”,是这些年来湖州人的切身体会。10年间,全市城乡绿道从 2015年底的100多公里延伸至 2024 年底的 1120 公里,西山漾国家城市湿地公园、长田漾公园、小梅港体育公园等一批公园绿地相继建成,160 余个口袋公园 “见缝插绿”,261 个“席地而坐”品牌擦亮 “城市客厅”。如今,中心城区人均公园绿地面积达 20.36 平方米,让市民在街角转身就能邂逅自然。

与此同时,深入推进治水、治气、增绿等工作,全力打造“在湖州看见美丽中国”城市品牌。全面落实最严格的水资源管理制度,获评国家节水型城市,创新构建环卫作业节水体系,利用河道水、再生水、矿坑水等替代自来水用于环卫作业,累计投用取水点位超39个,环卫行业自来水替代率达50%。开展污水管网提升改造行动,推进城镇污水治理扩面提效。以打造“全省建筑工地扬尘治理最优市”为目标,持续提高扬尘治理标准,迭代升级全市建筑工地智慧监管平台,占地5000平方米以上项目颗粒物监测设备安装率、联网率达100%。

天蓝、地绿、水清,20年来,湖州人对美好生活的向往在生态环境的持续优化中不断照进现实。

“这面玻璃幕墙,能发电!”在南太湖新区未来社区体验馆的屋顶,2160平方米碲化镉光伏板整齐排布,整套系统发电量足以覆盖建筑全年用电,实现零能耗、零碳排放运行。目前,该体验馆已获得中国建筑节能协会颁发的“零能耗建筑”设计标识,成为浙江省首个零能耗展馆建筑,并入选全国《近零能耗建筑百佳案例》,为浙江省创新性开展零能耗技术探索提供了技术参考和示范。

在可持续城市和社区过程中,低能耗的绿色建筑愈发受到关注。如今在湖州,绿色成为建筑的标配。2021年起,全市新建建筑执行绿色建筑标准达100%,并连续3年获评省建筑领域碳达峰碳中和工作考核优秀设区市,全市累计新增绿色建筑面积4277.2万平方米,二星级及以上绿色建筑占比达78%以上,9个项目获选浙江省建筑领域碳达峰碳中和工作优秀案例。

作为全国唯一绿色建筑和绿色金融协同发展试点城市,湖州在建筑领域屡屡创下“全国首创”:上线全国首个政采云“绿色建材馆”、全国率先推出公共建筑 “碳效码”、全国 6 个政府采购支持绿色建材试点城市之一……

建筑工业浪潮中,湖州步履铿锵:新开工装配式建筑面积从2016年的70万平方米跃升至2024年的974万平方米,建筑业年度总产值由2016年的672.34亿元增加至2024年的1105.85亿元。

从“盖房子”到“建绿色”,20年来,湖州建筑业以绿色转型为突破口,走出了一条 “生态优先、低碳发展”的新路径。

晨光里,智慧分类驿站的扫码声与居民投放垃圾的笑声交织,指尖轻点间,“分类积分”已悄然到账 ,这是湖州垃圾分类融入日常的生动剪影。如今,这项民生工程已惠及全市约24万户居民,3000 余个高标准分类投放驿站遍布 1427个小区,市本级90%以上驿站完成智慧化升级,“桶内精准分类、桶外智慧监管”的双体系让源头分类质效持续提升。

从城市厨余垃圾处理模式和处理设施示范案例入选全国示范案例,到生活垃圾分类工作连续4年位列全国中等城市第一,再到全省唯一获评全国垃圾分类志愿服务优秀城市,湖州用100%的城乡生活垃圾分类覆盖率,让“绿色习惯” 成了民生幸福的鲜活注脚。

工地之上,“五色”标尺绘出安全底色。2016年至今,累计创建了市标化工地1153个,市优质工程(飞英杯)1025个,省标化工地297个,省优质工程(钱江杯)95个,国奖优质工程奖8个,鲁班奖4个。在全省创新开展“五色工地”创建,筑牢建筑安全防线的同时,更擦亮了品质工程的金字招牌。

社区深处,“红色物业”温暖万家灯火。老旧电梯更新改造解了“上下愁”,电动自行车集中充停场所消了“安全忧”,小区公共收益规范管理暖了“百姓心”…… 以《湖州市物业管理条例》为纲,“红色物业”将共建共治的触角延伸至民生末梢,让每一件“关键小事”都有了暖心回应。

从智慧分类的 “指尖新风” 到工地品质的 “安全守护”,从红色物业的 “民生温度” 到治理体系的 “迭代升级”,市建设局以20年治理深耕,让 “民生幸福” 走出抽象愿景,融于在分类驿站的烟火里、工地塔吊的安全中、社区院落的笑声间,成为可触可感的生活实景。

站上新的起点,市建设局将持续深化“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践,奋力推动住房城乡建设事业再上新台阶,助力高质量发展建设生态文明典范城市。

建筑业转型将添“绿色动能”。以建筑工业化为抓手,加速绿色建造、智能建造技术落地生根,让装配式建筑、装配化装修成为新开工项目的“主流选择”。通过技术迭代提升施工效率与安全品质,让建筑业在转型升级中孕育新质生产力,从“做大规模”向“做优做强” 稳步迈进。

生态低碳将展“新颜续章”。建立健全绿色取水点规范管理机制,推广环卫作业车辆清洗、城市绿化浇灌、公厕冲水、工地降尘等场景,形成规模效应;加快污水处理厂建设,完成污水处理设施设备更新项目,开展城中村生活污水纳厂治理行动,推进农村生活污水处理设施新建改造、10吨以下处理设施撤小并大;争创垃圾分类示范,紧盯建筑垃圾全流程管控,持续深化完善建筑垃圾治理体系,对照建筑垃圾污染环境防治规划,谋划落实全市15座建筑垃圾处置场所新改建工程。

从建筑业的“绿色蝶变”到生态链的 “持续优化”,可以预见,湖州的青绿底色将愈发鲜亮,品质新韵将在实干中不断生长。