江南体育,江南体育平台,江南体育app下载,江南体育注册,足球竞彩,篮球竞猜,体育投注平台群众的二次创作在解放,赛会的引导思想在解放,大赛吉祥物的传播效应在解放。

“大湾鸡”不是鸡,现实形象来源实际是中华白海豚;“大湾鸡”的名字也不带“鸡”,正式名字分别是“喜洋洋”与“乐融融”。

但人民群众的“二创”精神并不受“官方指引”束缚,白色的“喜洋洋”成为“白切鸡”,粉色的“乐融融”唤作“豉油鸡”。第十五届全国运动会本身是一场竞技盛宴,“无鸡不成宴”,现在有了“白切鸡”与“豉油鸡”,十五运会的舆论人气得到推波助澜。商业效益也立竿见影,据报十五运会特许商品在广东省内的销售额已突破6.8亿元。

而“喜洋洋”与“乐融融”则在这波吉祥物经济大潮中,呈现出前所未有的新特征:其热度的快速上涨,主要得到了大众自发性二次创作的支持;而这种二次创作,又深度紧扣赛事承办地区的本土特色,从而赋予了吉祥物全新符号意义。“大湾鸡”从一开始大众的无意曲解到最终变成全社会的谐趣狂欢,将大赛吉祥物经济的实践,带入全新阶段,成为一枚代表“思想解放”的符号。

“大湾鸡”笑谈,始于白海豚形象被拟人化后、创作者无法控制的受众延伸联想。在不带配套解读的受众初印象下,“喜洋洋”与“乐融融”的海豚唇被看成“鸡喙”、海豚鳍被看成“鸡翅”、现实海豚没有的腿被看成“鸡腿”,还有头顶的三朵小水花被看成“鸡冠”。

接下来是关键的“二次创作”部分。初步将吉祥物联想出“鸡”的形状之后,网友还“追根溯源”,论证以“鸡”作为粤港澳全运会吉祥物的“合理性”。第一,众所周知,餐饮文化是“大吃省”广东的“省粹”,而鸡又在粤菜中扮演不可或缺的核心角色,连广东省博物馆都有一件“白玉鸡”作为“镇馆之宝”。广东举办大型体育赛事,也当“以鸡为尊”,坚定宣传本地特色文化。

第二,两款吉祥物形象相似,仅颜色有差异,恰好可代表粤菜处理鸡肉的两大代表性方式——“白切鸡”与“豉油鸡”,尽显广东“烹鸡之道”的博大精深。

第三,十五运会历史性地由广东、香港、澳门三地联合承办,成为建设粤港澳大湾区进程中浓墨重彩的大型篇章。以与“大湾区”发音相似的“大湾鸡”作为吉祥物名字,有力表达湾区同心、互融互通的内涵。

至此,全运会吉祥物为“大湾鸡”的理据已经“足够充分”,更进一步的全民狂欢随即开启。线下,市民开展“寻找大湾鸡”行动,找到散布办赛城市各处的吉祥物形象,“打卡”留影;线上,吉祥物图片被配上风趣的、且多数来自粤语方言词汇的文字,成为表情包在各类社交应用上传播。“大湾鸡”的美名更加不胫而走。

最后还有关键推动性一步:官方对娱乐化二创的开放性态度。尽管十五运会组委会的相关官方账号都没有直接提及“大湾鸡”一词,但是在赛事现场,“喜洋洋”和“乐融融”的人偶演员得到组委会允许,自由发挥互动创意。于是像“大湾鸡”跳舞、“大湾鸡”倒立、“大湾鸡”摆烂、“大湾鸡”甩尾巴嘲讽、“大湾鸡”“挑衅”醒狮、“白切鸡”与“豉油鸡”赛跑、“白切鸡”与“豉油鸡”打架等活跃氛围的场面纷纷出现在比赛场地,进一步增强了吉祥物互动的娱乐性,方便大众对吉祥物进行更大范围的拟人化解读。

另外还有新华社等官媒在官方社媒账号使用“大湾鸡”称谓,相当于二创得到了正规宣传口的认同。吉祥物设计团队负责人、广州美术学院视觉艺术设计学院院长刘平云也表示不介意网友二次解读,只要他们确实喜欢吉祥物。到这时候,“大湾鸡”这个昵称,已经紧紧粘附在十五运会吉祥物上,很难再被切割。

最终,在社交网络利用话题标签聚拢讨论的机制支持下,“大湾鸡”的传播势能加速。以反映小红书话题趋势的“新红”数据为例,“大湾鸡”关键词的热度值在10月26日首次突破2万点,至11月9日时更加增加至78万,峰值则达到122万(11月14日)。至截稿时为止,近30日“大湾鸡”相关的小红书笔记数量达到1.88万篇,总热度为1301万。对比“全运会”关键字的近30日热度为5266万,“大湾鸡”话题热度达到“全运会”话题的近四分之一,显然,经过二创的吉祥物对全运会的社区讨论热度作出可观贡献。

无心插柳柳成荫,在吉祥物从白海豚变成“大湾鸡”的过程中,“喜洋洋”与“乐融融”也成为中国举办的各类大型运动会和体育赛事中,第一款通过二创将地方个性化名片破圈传播的吉祥物。

相对年代更久远的运动会吉祥物,如1990年北京亚运会的“盼盼”、2008年北京奥运会的“福娃”,形象经典,但是吉祥物的具体特征与办赛城市自身特色相对联系不算紧密。“盼盼”是熊猫,更侧重于代表中国整体形象。“福娃”中的鲤鱼、熊猫、藏羚羊同样也是来自中国五湖四海的特色物种,只有京燕“妮妮”是北京“土著”。不过在“福娃”五位一体的呈现模式下,“妮妮”所折射出的“京味儿”也不太容易被普通受众直接感知。

2010年广州亚运会开始,吉祥物与本地的联系开始加深,“祥和如意乐洋洋”直接化用广州五羊的典故。2011年深圳大运会吉祥物为一个抽象化的“U”字,用作表达深圳作为经济特区的敢为人先精神。这些吉祥物同样各有特色,但受限于当时网络环境还不像现在那样碎片化、移动化,吉祥物本身的讨论量、二创量不算突出。

2014年南京青奥会“砳砳”的形象灵感来自南京特产雨花石,“砳砳”也是第一款初尝社交网络时代二创威力的国内大型运动会吉祥物。但遗憾的是,相关二创内容相对远离大雅之堂,在正规宣传路径上得不到支持,影响到“砳砳”的实际传播效果。

全运会作为由各省市承办的国内大型运动会,吉祥物倒是往往与东道主特色紧密结合。1987年广东举行的六运会,“阳阳”成为中国体育史上第一个吉祥物,从谐音就联想到,形象来源依然是“羊城”广州的“羊”。2001年广东再举行九运会,“威威”是南粤文化图腾之一的南方醒狮。2009年山东的十一运会、“泰山童子”是一块泰山石,2017年天津的十三运会、“津娃”取材于杨柳青板年画,均是将地方文化名片拟人化而来的吉祥物。不过客观来说,全运会虽然是国内最高水平的综合运动会、部分项目更加代表世界顶尖水平甚至强于奥运会,却很难达到奥运会、亚运会等大型国际赛事的传播规模,尤其无法与奥运会超越体育层面、成为社会事件的影响力比拟。相应地,过去全运会吉祥物也没有太多全民热议的机会。

国内体育吉祥物正式成为大众津津乐道的话题焦点,还是要从北京冬奥会的“冰墩墩”说起。圆润的线条给人萌态可掬的初印象,而“冰墩墩”人偶进入比赛场地“卡门”之类的视频素材强化了吉祥物的二创可塑性,彻底引爆吉祥物热潮。但要留意到的是,“冰墩墩”仍然是熊猫,对北京地方文化名片普及来说起到的作用并没有其自身传播力那么突出。

而杭州亚运会吉祥物“江南忆”,二创程度不算显著,但一定程度上承继了“冰墩墩”带动的大赛吉祥物授权商品热。再加上杭州作为“江南文脉”,在特许产品尤其是文创类产品设计方面确实造诣高超,“江南忆”也成为大赛吉祥物商业价值释出的代表,相关产品销量可喜。至此,“江南忆”终于凭借文创中释出的浓厚文化沉淀,成为国内大赛吉祥物中传播地方形象最成功的代表。

来到十五运会,“喜洋洋”与“乐融融”传播南粤特色的能力有目共睹,但路径与“江南忆”存在显著区别。“江南忆”的成功完全归功于官方在原创层面上将吉祥物与地方文化概念精彩结合,“喜洋洋”与“乐融融”则进一步叠加了人民群众的力量:二创破圈带来关于广东特色及湾区互融的二次阐述。

在整个“大湾鸡”传播链条中,官方首先构筑了坚实地基:“喜洋洋”与“乐融融”的形象足够亲民讨喜;立体化为人偶后保持与平面形象一致的可爱风格;文创开发也手法成熟,不少产品令人眼前一亮。例如一铺货就销售一空的“醒狮盲盒”“生肖盲盒”——笔者就在羽毛球赛场现场亲身体会“生肖盲盒”从“补货啦”到售罄的快速过程,自己也没能把心仪文创带回家。

不过二创才是推动“大湾鸡”全民热议的主引擎。这场二创起初是无意识集体创作,其最有利于正面破圈的因素在于:将白海豚解释为“鸡”后,竟然能妙到毫巅地贴合“食在广东”的民生概念,将人民群众向往的美好生活具象化;以及“大湾鸡”与“大湾区”可以借助相似发音彼此概念赋能,把小小吉祥物丝滑融入湾区建设的宏大时代语境。两者都将“大湾鸡”从单纯的网友戏言,升华为与十五运会精神内核一致的正能量诠释。

完成“释义”部分的工作后,二创进入到“尽情挥洒”的阶段。这时候的主力创作者,既有赛场上那群活力四射、创意迸发的吉祥物人偶表演者,也有那些打卡不同形态吉祥物、制作“大湾鸡”系列表情包的网友,还有在社交网络上传精彩剪辑或留下金句评论的舆论场上的广大参与者。“大湾鸡”由此正式成为全运会史上最热门的吉祥物,以及中国体育史上第一个通过二创实现的吉祥物破圈宣传范例。

天下无不散之筵席。11月21日,十五运会闭幕式在深圳举行。大赛进入尾声,也开始有更多声音讨论,这场“闻鸡起舞”的大众狂欢,对于体育赛事经济与传播而言,留下哪些经验与启发。

其中一个讨论角度,有点“泼冷水”的味道:大众二创固然赋予十五运会吉祥物新的感染力,但似乎也意味着在实质传播中,吉祥物的含义已经显著偏离原设计理念。这对于吉祥物设计本身而言,究竟算不算成功?

解答这个问题也许可以从两个角度切入。第一,吉祥物的含义是否真的未能如实呈现?第二,二创的导向较难被控制,吉祥物的设计思路中是否需要包含“防二创”的部分?

第一个问号的答案显而易见:“大湾鸡”走热后,更多人关注到十五运会吉祥物,从而也引发更多关于白海豚的科普,包括环保、生物、水事领域的专业账号或博主。这意味着即使“喜洋洋”和“乐融融”被二创“改变物种”,但还是有更多人认知到白海豚这种珍稀动物的现状。所以设计理念中关于地方特色物种的宣传,并没有因二创而被拉下,反而可能因二创有了更好效果。至于吉祥物背后的精神含义更加从未被曲解,像体育精神、湾区同心等概念,在“大湾鸡”的语义下依然得到彰显。

第二个问号的情况则相对复杂一些。设计团队负责人刘平云在媒体采访中透露,一开始就意识到当动物与广东被联系起来的时候,往往离不开“吃”的联想,所以花了心思寻找不能吃的动物作为吉祥物来源。然而白海豚最终也还是被调侃成白切鸡和豉油鸡,这说明了即使设计团队考虑到防二创,但在创意落地的过程中,依然有很多大众自发性解构是原创者无法预料的。看起来,“防二创”是个不可能任务。不过,得益于“喜洋洋”与“乐融融”本身保持着可爱的卡通化动物形象的特色,网友的二次解构内容也比较正面。

综合上述两个问号的简单分析来看,“喜洋洋”与“乐融融”在传播效果方面,绝对堪称成功设计;而关于二创风险预防方面,“喜洋洋”与“乐融融”也凭借相对朴素传统的造型,实现了二创方向的稳健把控。对于未来其他大型赛事设计吉祥物而言,也许“大湾鸡”的经验就在于,在社交网络原子化、匿名化的场景下,网民自发性解构的冲动很容易被调动,导致热门社会话题的二创往往无法避免。在这种舆论环境下,更传统和经典审美造型的吉祥物,比起一些比较大胆创新的形象,有更强的二创风险承受能力。

另一个关于“大湾鸡”经验的讨论,在于十五运会结束后,“喜洋洋”与“乐融融”能否以地方形象代言的角色,继续服务于粤港澳城市群的宣传。

社交网络上已经有不少声音,提议在城市里保留“大湾鸡”形象,从赛事吉祥物转型为地方吉祥物。大型赛事吉祥物赛后继续“服役”乃至“转型”的先例并不少。例如“冰墩墩”在2024年底推出蛇年新春特别版——“蛇墩墩”,从而在北京冬奥会后“再上岗”。再如2022年卡塔尔世界杯前,赛会制作了一套以“吉祥物宇宙”(MascotVerse)为主题的动画,云集了历届世界杯吉祥物作为动画角色。

转型方面,比较著名的例子是2000年悉尼残奥会的吉祥物“里兹”,它以澳大利亚特有动物鬣蜴为灵感,如今成为澳大利亚残奥队的吉祥物。

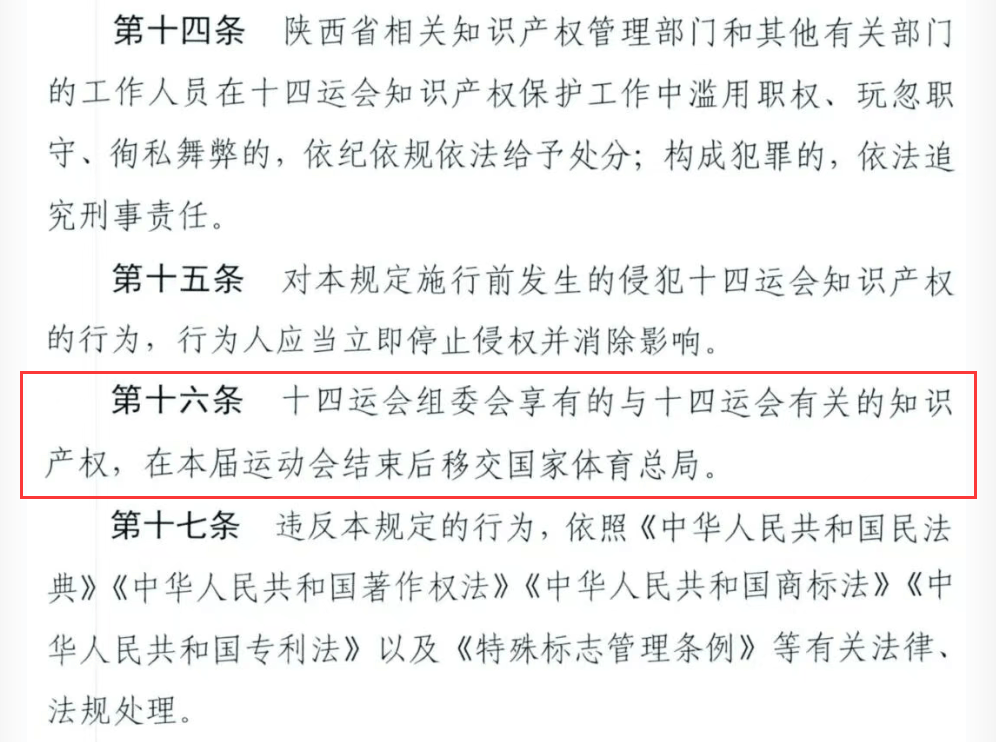

虽然大型赛事吉祥物再利用的例子不鲜见,但要“大湾鸡”继续“活力大湾区”“出彩人生路”,需要处理大量细节问题。首先是版权。按照体育界惯例,大型赛事吉祥物的知识产权,在赛事运营期间属于赛事组委会,赛后归还给赛事IP的拥有方。以“冰墩墩”为例,理论上其版权在赛后特定时间(准确来说是2022年12月31日)之后,就要回归到国际奥委会。归还后,中国奥委会、北京冬奥组委都无法自行使用“冰墩墩”形象。

所幸经过中国奥委会与国际奥委会的反复沟通和协商,包括“冰墩墩”在内的一系列北京奥运会相关知识产权,得以基于以北京冬奥会历史知识产权为主的合作方案,由中国奥委会在其辖区内再利用。这是奥林匹克史上知识产权合作的一次重大突破,让“冰墩墩”的经典冬奥吉祥物形象继续发光发亮。

“喜洋洋”与“乐融融”的知识产权,目前属于十五运会组委会。所以“大湾鸡”如要在大赛后保持曝光,首先要看组委会完成阶段性历史使命后,各类赛事知识产权最终归属到哪个部门(如国家体育总局或地方政府),或者组委会是否会转型为企业或机构继续持有相关知识产权。另外,有专注于体育法律领域的专业人士与笔者交流时猜测,因为本届全运会粤港澳三地合办,具体版权转移事宜可能还会经过多方磋商。综合来看,“大湾鸡”风云再起的前提,是知识产权的赛后妥善梳理。

此外,“大湾鸡”赛后再利用的前景还可能涉及到形象再创作。国内外大型赛事吉祥物一般都有比较鲜明的阶段性特色,例如吉祥物身上带有赛事举办年份的元素。如果吉祥物长期服役,年份元素可能也需要针对性处理。例如作为澳大利亚队吉祥物的“里兹”的形象,跟作为残奥会吉祥物时存在有较大差异,可以说是全新创作的版本。

目前“大湾鸡”身上最明显的阶段性元素,就是胸口的十五运会会徽。假如“大湾鸡”要成为大湾区吉祥物,是否要对相关元素进行调整,同样可能需要详加论证。

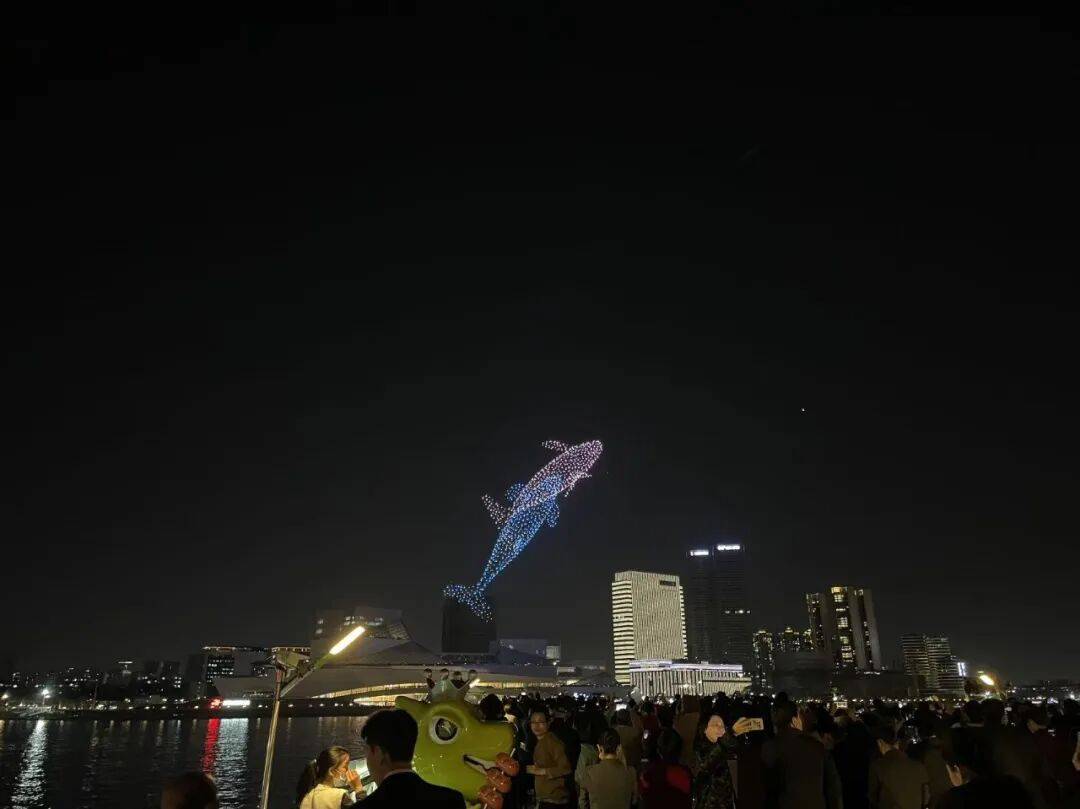

不过无论“大湾鸡”未来有何去向,这一场关于大赛吉祥物的二创狂欢,已经锁定了全运会吉祥物价值的全新高地,开启了中国体育市场对吉祥物经济的全新憧憬。蛇年大年初一,笔者在广州白鹅潭水面上欣赏新年烟花汇演。作为开场引子的无人机表演中,就有两条海豚慢慢转化为“喜洋洋”与“乐融融”的场面。如今看来,这一幕似乎已经提前暗示,在群众集体创作的推动下、在赛会顺势引导的影响下,小小吉祥物,将转化为巨大的经济效益和社会效益动能,成为代表中国体育、代表湾区发展解放思想的符号。